La psicopatologia in ottica sistemica[1]

Marco Bianciardi e Umberta Telfener

- Presupposti teorici: la rivoluzione cibernetica

Ogni modello è un insieme di concetti teorici e di ipotesi che trovano una propria coerenza attorno ad una metafora fondante. Il modello rappresenta per il clinico uno strumento indispensabile per organizzare i propri dati, e quindi descrivere e spiegare quanto accade nell’incontro con i pazienti. Si tratta di una cornice all’interno della quale lo psicoterapeuta inquadra, legge e decodifica sia ciò che i pazienti portano, dicono e fanno, sia le proprie emozioni e le proprie idee; ogni modello propone pertanto degli assunti espliciti ed impliciti circa 1- la causa e le basi della psicopatologia, 2- la collocazione di questa nel paziente, nelle relazioni o nel contesto, 3- le categorie attraverso le quali i problemi possono venir diagnosticati, 4- le strategie per intervenire sulla psicopatologia. Si tratta, anche, di un sistema di riferimento categoriale che permette di operare scelte cliniche (di setting, di strategia, di tecnica), e di valutare i propri interventi e correggere eventuali errori (ovvero ciò che, alla luce del modello, appare come un ‘errore’).

Non è nostro compito esaminare sia la storia dell’evoluzione del modello sistemico, sia i molti sviluppi clinici sorti all’interno di questa ottica (rimandiamo ai molti testi presenti in letteratura: tra gli altri Bateson (1972), Bertrando e Toffanetti (2000), von Foerster (1982), Gurman e Kniskern (1989), Heims (1991), Hoffman (1981), Telfener (1983, 2003, 2008), Watzlawick (1967, 1976), Wiener (1948).

Abbiamo preferito organizzare il nostro contributo in un’ottica storica, proponendo le differenti ipotesi psicopatologiche dell’approccio sistemico nel contesto di ciò che caratterizza le singole fasi di sviluppo di un modello teorico clinico in costante evoluzione. Ci soffermeremo poi sulla prassi clinica attuale, su come oggi vengono considerate e discusse queste ipotesi, sugli aspetti di complessità e di problematicità, sulle sfide che oggi ci troviamo ad affrontare. Vorremmo però innanzi tutto esplicitare i presupposti logici e teorici che hanno guidato ab initio l’ottica sistemica rispetto alla patologia:

1- i problemi non sono individuali ma emergono dalle/nelle relazioni;

2- ciò che è considerato il sintomo viene decodificato come un comportamento comunicativo tra altri, l’espressione di un disagio nelle relazioni tra i membri, ma anche una informazione importantissima per comprendere le caratteristiche del sistema ed una ‘domanda’ implicita che stimola le potenzialità evolutive del sistema stesso;

3- il portatore di sintomo non è considerato come ‘malato’, bensì come la persona più “sensibile”, colei che esprime, se pure implicitamente e con modalità improprie, sia le impasse del sistema, sia l’esigenza di affrontarle;

4- i sintomi sono da collocarsi nel contesto delle emergenze determinate storicamente e socialmente, e mutano nelle loro espressioni e nei loro significati con il mutare delle culture, delle latitudini, del ciclo di vita: devono quindi essere considerati sempre e comunque nel contesto di vita in cui si manifestano[i];

5- la famiglia (soprattutto in una prima fase temporale) diventa il focus precipuo dell’attenzione e dell’intervento, in quanto viene considerata come il sistema relazionale primario nel quale i sintomi insorgono: sistema unitario ed autoregolantesi, caratterizzato da aspetti di ‘chiusura’(organizazionale) ma comunque aperto all’ambiente, stabile ma in costante evoluzione e potenzialmente attivato dagli ‘errori’;

6- lo scopo della terapia è quello di identificare i patterns circolari e retroattivi che mantengono il comportamento problematico (meccanismi cibernetici regolatori) e di cercare le ‘regole’ implicite di funzionamento del sistema al fine di favorirne l’evoluzione;

7– i professionisti della salute non possono assumere una posizione neutrale, né per quanto riguarda le ipotesi psicopatologiche, né per quanto riguarda gli approcci e le modalità di intervento: essi non valutano secondo parametri oggettivi.

A partire da questi presupposti epistemologici e da questi concetti teorici l’approccio sistemico ha inizialmente rifiutato in modo netto il modello medico nella comprensione dei problemi dei singoli individui, per prestare attenzione all’individuo nel contesto[ii]. Il passaggio è dalla ‘malattia’ – che contiene la propria causa – ai sintomi come comportamenti comunicativi la cui causa è esterna e contestuale, per cui il sintomo è considerato indice/segno. In tal senso, l’approccio sistemico relazionale ha inizialmente rinunciato, come motivazione primaria del lavoro psicologico, a ogni fantasia di cura, guarigione, crescita, miglioramento del sé, all’idea che sia possibile accrescere la consapevolezza (rendere conscio l’inconscio, spiegare le trame relazionali), concetti cui fanno riferimento molti degli altri modelli clinici. Gli individui non possono essere considerati ‘malati’, se non ‘malati di contesto’, e non è quindi concepibile pretendere di ‘curarli’.

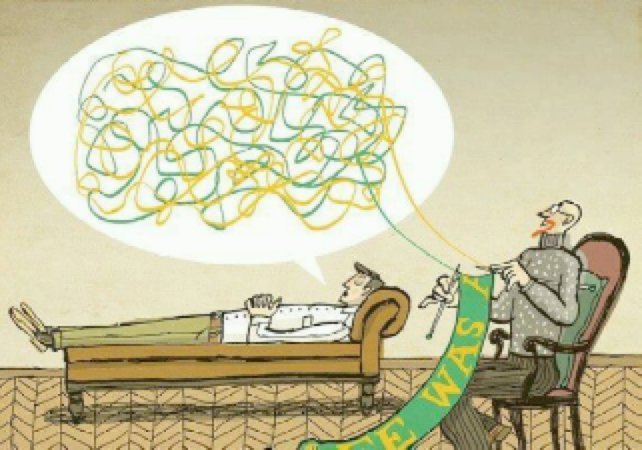

L’obiettivo dell’intervento è la comprensione del circolo vizioso relazionale che mantiene il sintomo: comprendere un problema significa conoscere il modo in cui elementi di natura psicologica diversa interagiscono tra loro creando un’unità coerente che appare ovvia al paziente. Stiamo parlando dello sviluppo di una coerenza molto stretta tra comportamenti, idee e interazioni che portano a vivere e spiegare un quadro omogeneo di azioni. Il concetto di “attrattore” è a nostro parere coerente con ciò di cui stiamo parlando, si tratta del nucleo di caratteristiche psicologiche attorno al quale si condensa il funzionamento di un individuo. Il sintomo, data la sua caratteristica inusitata e dolorosa, diventa un attrattore; la psicoterapia potrebbe essere considerata un processo di emergenza di nuovi attrattori, che portano alla formazione di nuove connessioni tra intrapsichico e intersoggettivo, tra intersoggettivo e intrapsichico. Abbiamo appreso ad individuare quel nodo che fa emergere la coerenza tra azioni, pensieri e accadimenti, tra stati d’animo e scelte, tra esperienze, ricordi e aspettative, quasi che ogni persona si presentasse con un copione dalla coerenza stretta e non esplicita, che va compreso e sbrogliato, la cui grammatica va de-costruita e co-costruita di nuovo al fine di perdere la propria logica e dare spazio a nuove connessioni. “Comprendere un problema non significa formulare una diagnosi individuale, bensì costruire un’ipotesi sul modo in cui elementi di natura psicologica diversa interagiscono tra loro: stili di interazione, significati, emozioni, modalità di regolazione delle stesse, alleanze, rapporti… e connettere tutto ciò ad un contesto più ampio.”(Bianciardi, Telfener, 2009)

2. L’ottica sistemica, un movimento in evoluzione

Il modello sistemico, quindi, si propone come una rivoluzione anche in ambito clinico, una rivoluzione che opera un netto rifiuto della psichiatria tradizionale, della diagnosi individuale classica, della lettura psichiatrica dei sintomi; esso si focalizza piuttosto sui patterns comunicativi e relazionali e tende a ridefinire in positivo il sintomo.

E’ possibile suddividere l’evoluzione del modello cibernetico in due fasi principali, organizzate in più movimenti: la cibernetica di primo ordine, all’interno della quale è utile distinguere il modello omeostatico (‘prima cibernetica’) e quello evolutivo (‘seconda cibernetica’), e la cibernetica di secondo ordine, che include i movimenti costruttivisti, le teorie dell’autorganizzazione e il modello narrativo. Queste due fasi vedono differenti metafore della terapia e diverse spiegazioni della sintomatologia, e sono alla base di modalità di intervento differenti.

2.1 La cibernetica di primo ordine

La teoria cibernetica, al momento del suo proporsi nel panorama scientifico del dopoguerra, modellizza i sistemi in termini di ‘sistemi osservati’ tendenti all’omeostasi. Coerentemente ad un universo culturale ove l’autoreferenzialità non viene ammessa nelle scienze, la cibernetica mantiene l’osservatore inesorabilmente esterno ad un mondo ordinatamente diviso in sistemi e sottosistemi. Il concetto di sistema altro non è che una versione più complessa (e nello stesso tempo unitaria) della nozione di ‘oggetto’ e la famiglia è il sistema di riferimento per eccellenza per ogni individuo. Il terapeuta, conseguentemente, formula ipotesi sulle regole implicite che governano il sistema, ed agisce in modo finalistico. Il clinico si ritiene esterno al dominio di osservazione, e cerca di essere il più possibile carismatico ed influente. Si sforza, ad esempio, di spingere la famiglia lontano dal proprio stato di equilibrio, di provocarla, di rompere i patterns comunicativi ritenuti ‘paradossali’ attraverso ingiunzioni ‘controparadossali’ (Selvini Palazzoli e al., 1975) , di indurre la crisi per rompere lo status quo. Il modello è istruttivo, e l’approccio clinico è strategico (Haley, 1963). I terapeuti “lottano” contro i sintomi, e le metafore che si utilizzano sono principalmente belliche: un clinico e una famiglia un contro l’altro armati; il potere e il controllo sono argomenti importanti della prassi clinica.

La cibernetica dei sistemi osservati non resterà però uguale nel tempo, ma fonderà la propria prassi su due metafore diverse della concezione dei sistemi in termini di equilibrio.

- Anni ‘50-’60: i sistemi omeostatici

La prima cibernetica si fonda su un modello prevalentemente omeostatico.

La prima idea della famiglia come sistema, coerentemente alle metafore scientifiche del tempo, presuppone che nei sistemi viventi agiscano delle forze dinamiche per il mantenimento dell’equilibrio e dello status quo (Jackson, 1957). Si pensa a individui e famiglie come sistemi stabili, costantemente attenti a difendere il proprio equilibrio, una sorta di entità congelata nel tempo. Ogni comportamento (compreso il sintomo) è al servizio dell’omeostasi: un’amplificazione della devianza nel sistema familiare nucleare può servire a correggere uno sbilanciamento nel sistema più ampio e aiutare il sistema in toto a mantenere la sua identità.

Il sintomo è considerato un meccanismo omeostatico esso stesso, come un tentativo di non cambiare di fronte a situazioni nuove che creano uno squilibrio. Si tratta di un comportamento comunicativo che innesca un processo di autoregolazione e sottrae il sistema alle influenze esterne, bloccando l’entrata di nuove informazioni. Il sintomo ha funzione adattativa (Jackson, 19579; Watzlawick e al., 1967), è la spia di una disfunzione del sistema (Minuchin, 1974 e 1978), può essere considerato una metafora di un disagio a un altro livello (Haley, 1963). Rispetto ad esso la domanda da farsi è: a quale scopo è comparso in questo momento nella famiglia ?

Si cercano i pattern, la struttura, le ridondanze e le regolarità del sistema che possono portare ai sintomi e mantenerli: si analizza il circuito sintomatico che si auto-mantiene. Si evincono i collegamenti tra sintomo e modalità comunicative (Gruppo di Palo Alto), tra sintomo e struttura famigliare (Minuchin e scuola strutturale), tra sintomo e gerarchie di potere (Haley e scuola strategica), tra sintomo e lealtà familiari (Boszormeny-Nagy e Spark, 1973). Si catalogano le famiglie rispetto a caratteristiche specifiche (famiglie invischiate e disimpegnate rispetto ai confini, lealtà familiare rispetto al clima della famiglia in toto, famiglie a transazione schizofrenica caratterizzata dai paradossi della comunicazione e da doppi legami; si individua la presenza di coalizioni perverse rispetto alle strategie relazionali, e le difficoltà di individuazione e differenziazione da parte dell’individuo); si ricercano i miti familiari (Ferreira A.J., 1963) che si pensa aiutino a mantenere il sistema coeso nel tempo.

La terapia si occupa prevalentemente degli aspetti comunicativi all’interno del sistema e prende in considerazione la famiglia come unità di analisi privilegiata.

Siamo in un’epoca di forte tecnicismo in cui gli Stati Uniti costituiscono il punto di riferimento; sorgono più scuole, ciascuna con a capo un leader carismatico che propone i suoi presupposti e alcune tecniche e prassi precipue.

b. Anni ’70: i sistemi evolutivi

Intorno agli anni settanta la terapia sistemica inizia a focalizzarsi sul cambiamento e i concetti ad esso collegati: Maruyama (1968) parla di morfostasi e morfogenesi come processi base dei sistemi aperti e invita a comprendere i meccanismi di retroazione positiva come elementi alla base del cambiamento; la seconda cibernetica recepisce quindi un modello evolutivo.

Anche a livello del contesto scientifico più ampio le metafore cambiano: la fisica si occupa ora di ‘fisica del processo’ e mette in discussione il determinismo, la stabilità, la irreversibilità e l’universalità delle leggi (Prigogine e Stengers, 1979). Conseguentemente cambiano anche i riferimenti alla prassi clinica e le lenti con cui decodificare le situazioni. Si passa quindi da una tassonomia strutturale ad una di processo, dall’equilibrio alle fluttuazioni che si amplificano e possono cambiare completamente e imprevedibilmente lo stato del sistema, che viene ora immaginato come lontano dall’equilibrio[iii]. Si pensa agli esseri umani e ai sistemi in costante cambiamento, come capaci di riorganizzarsi e di evolvere verso interazioni dinamiche più elaborate, attraverso fluttuazioni discontinue, non prevedibili, come il succedersi delle figure in un caleidoscopio (plateaux omeostatici e momenti di cambiamento a salti, cambiamento discontinuo, ordine attraverso fluttuazioni). Si guarda alla riorganizzazione, al cambiamento nelle sue forme possibili: il compito del clinico diventa quello di accompagnare il cambiamento anziché indurlo.

La complessità comincia a entrare in campo attraverso l’introduzione di più livelli di osservazione; ciò sia rispetto ai contenuti (ciò che è osservabile e ciò che viene riportato), sia rispetto ai punti di osservazione (ciò che il terapeuta ‘vede’ e ciò che prende in considerazione chi è dietro lo specchio) che alla curiosità verso le modalità di pensiero ed i significati degli individui che costituiscono il sistema. Tale curiosità permette e nello stesso obbliga ad andare oltre la metafora della ‘scatola nera’, utilizzata inizialmente per focalizzare l’attenzione del clinico sulle modalità interattive prescindendo da tutto ciò che può essere considerato intrapsichico (Watzlawick e al., 1967). L’interesse prevalente dei clinici è al pattern che connette diversi aspetti del sistema, comunque ancora osservato dal di fuori: una attenzione ai rapporti tra i differenti dati disponibili, tra le strutture di significato e i comportamenti.

Il sintomo viene concepito come il risultato di idee e ipotesi lineari e rigide da parte della famiglia (Boscolo, Cecchin e al., 1987); non si dà più per scontato che esso abbia una spiegazione logica e sia il risultato di un conflitto, bensì si ipotizza che possa emergere in modo casuale e contingente dalle premesse di tutti i partecipanti alle reciproche interazioni, e venga poi ‘ancorato’ dai partecipanti divenendo così un principio organizzativo del sistema (Slusky, 1991). Ciò significa che il sintomo non può e non deve essere considerato semplicisticamente come ‘effetto’ di relazioni patogene, o come ‘funzionale’ al mantenimento degli equilibri del sistema. Entrambe queste visioni infatti isolano dal proprio contesto il comportamento-comunicazione considerato ‘sintomo’, mantenendosi così all’interno di una logica causale; un sistema di relazioni deve invece essere considerato come un tutto unitario e pur sempre in evoluzione, come un tessuto che intreccia costantemente ogni singolo comportamento-comunicazione alla trama che emerge nel tempo, come una danza interattiva ove nessun singolo movimento può essere considerato ‘causa’ o ‘effetto’ dell’insieme cui partecipa (Bateson, 1972).

La flessibilità/rigidità del sistema diventa un elemento centrale al fine di permettere una riorganizzazione, anche per effetto dei sistemi extrafamiliari. Si ricercano i vincoli e le possibilità di ogni sistema, diviene centrale il concetto di ‘crisi’ come allontanamento dallo stato di equilibrio. Si parla di stabilità dinamica che viene espletata nei giochi familiari, l’elemento cardine su cui fare una diagnosi e da andare a ricercare come elemento patogenetico di pertinenza della famiglia. Anche il ciclo vitale della famiglia diventa una metafora importante per leggere i sintomi in quanto un problema può nascere quando gli individui non adattano i propri ruoli alle richieste del contesto e del tempo, e propongono regole obsolete rispetto alle esigenze attuali. In terapia si lavora sul mito che unisce la famiglia e che si ritiene vada scardinato/flessibilizzato nello scorrere temporale, al fine di ristabilire il corso dell’evoluzione. L’obiettivo è altresì quello di destabilizzare il sistema ponendosi come campo di forze esterno in grado di provocare o amplificare una fluttuazione, offrendo una lettura differente degli accadimenti. Questo non avviene attraverso la scoperta di verità intrinseche ma attraverso la costruzione di ipotesi (Selvini, Boscolo, Cecchin, Prata, 1980): lo scopo, più che di aggiustare, è quello di rompere/interrompere modalità relazionali che appaiono obsolete e ripetitive, nella fiducia che il sistema troverà da sé soluzioni alternative . La domanda cui si risponde è: perché la famiglia porta il comportamento problematico in terapia proprio in questo momento? In che modo vuole coinvolgere il clinico nel suo gioco?

2.2 La cibernetica di secondo ordine, fine anni ‘80 e anni ‘90

Un cambiamento significativo all’interno del paradigma sistemico è stato l’inclusione dell’osservatore nel sistema osservato: l’osservatore si relaziona al sistema attraverso la propria comprensione del sistema, la quale modifica il rapporto con esso (Fruggeri, 1992). L’osservatore non può più considerarsi esterno al sistema osservato né indurne il cambiamento in modo ‘istruttivo’ e prevedibile. L’oggettività viene posta tra parentesi (Maturana e Varela, 1980) e si passa dall’osservazione dei sistemi ai sistemi osservanti, di cui anche l’osservatore fa parte (von Foerster, 1982).

Si inizia a pensare alla terapia come alla formazione di una realtà condivisa all’interno di un contesto collaborativo e dialogico. Cade il vincolo di vedere le famiglie ad ogni costo e si inizia a sperimentare con la terapia individuale sistemica (tra gli altri, Boscolo e Bertrando, 1996) [iv]. L’unità di osservazione in clinica non sono né le famiglie intese come gruppi-con-storia, né gli individui, quanto piuttosto i processi mentali, trasversali alle unità sociali. Questo cambiamento di posizione accentua la necessità di una scelta epistemologica da parte dell’osservatore stesso (e quindi del clinico), e la terapia sistemico relazionale si divide in due indirizzi, che, negli anni successivi, diventeranno sempre più distanti tra loro, pur continuando a condividere la premessa che non si è interessati a ciò che avviene nella mente delle persone ma a ciò che accade tra loro. Da una parte vi sono i ‘veristi’, che mantengono l’interesse per la ‘realtà’ dei sistemi e la patogenesi dei disturbi, continuando a riferirsi a specifici ‘giochi’ e modalità comunicative considerate come osservabili dall’esterno; dall’altra ci sono i costruttivisti che fanno proprie le conseguenze più radicali della cibernetica dei sistemi osservanti e intendono la psicoterapia come la possibilità di costruire una situazione terapeutica evolutiva e partecipata. Noi ci occuperemo in questo paragrafo soprattutto del secondo indirizzo, ritenendolo il movimento più originale e coerente coi presupposti di base.

Il costruttivismo modifica il rapporto stesso con i processi di conoscenza. Il clinico non andrà più a cercare i giochi specifici o a scoprire la ‘realtà’ dei pazienti; il lavoro clinico non sarà più un processo per risolvere i problemi quanto per definirli e ridefinirli (Goudsmit, 1989). Le conseguenze, sul piano clinico, sono molteplici e profonde: viene completamente abbandonata l’idea che il terapeuta debba avere potere e controllo; non interessano più neppure i giochi e la loro scoperta; passano in secondo piano tutte le ipotesi, se pure provvisorie, relative alla eziopatologia in termini di comunicazione, di paradossi e di doppi legami, di confini generazionali, di triangolazione, ecc. In una prospettiva costruttivista, il terapeuta non sa di più e meglio del paziente: le sue teorie, le sue ipotesi, le sue narrazioni non sono né vere né false, sono plausibili esattamente quanto lo sono quelle del paziente. Ciò che le differenzia, piuttosto, è il fatto che le ipotesi del clinico debbono porsi e mantenersi ad un differente ordine logico rispetto a quelle del paziente: non al livello dei contenuti di conoscenza, bensì dei processi che costruiscono conoscenza; non al livello (di primo ordine) del ‘conoscere’, bensì al livello (di second’ordine) del ‘conoscere il conoscere’. Mentre il paziente porta una narrazione credendola una descrizione oggettiva della propria realtà, il terapeuta propone ipotesi alternative senza credere che descrivano in modo più ‘vero’ la realtà del paziente, bensì al fine di verificarne l’utilità. Il terapeuta, quindi, è (e deve essere) colui/colei che ‘sa di sapere’ (sa che le conoscenze sono costruite e autoreferenziali), e ‘sa di non sapere’ (è consapevole che ogni conoscenza è soggettiva, parziale, riduttiva, contaminata, provvisoria). Non solo, il terapeuta deve anche esser consapevole di ‘non sapere di non sapere’, ovvero della ineludibile presenza di punti ciechi, alcuni di cui è consapevole, altri che accadono malgrado la sua attenzione. E’ necessario che il terapeuta non ignori la propria ignoranza, non dimentichi cioè il fatto che è inevitabile la presenza di punti ciechi, l’esistenza di informazioni che non coglie e di collusioni nelle quali si trova e delle quali rimane inconsapevole. I sistemi e le situazioni diventano per principio inconoscibili e le decisioni e scelte indeterminabili. (Per un approfondimento di questo punto von Foerster, 1992). Considerare la possibilità della propria ignoranza nel dominio clinico implica 1- rinunciare al proprio expertise, 2- rinunciare all’idea stessa di ‘conoscere’ il sistema, 3- accontentarsi di far accadere in seduta alcuni eventi, 4- lavorare sugli spigoli che emergono senza pretendere di controllare e conoscere il mondo dell’altro, 5- immaginare la situazione terapeutica come oggetto frattale (una figura in cui un motivo sempre identico si ripete su scala più piccola o ampliata) rispetto alla vita quotidiana dei partecipanti, 6- sopportare l’ansia di rimanere in territori sconosciuti, 7- monitorare la possibilità di entrare in risonanza.

All’interno di questa prospettiva, coloro che partecipano all’incontro psicoterapeutico osservando attraverso lo specchio unidirezionale, sono considerati co-partecipi di un processo di costruzione a partire da un differente punto di vista; ma, ciò che è di gran lunga più interessante, i clienti stessi contribuiscono alla costruzione condivisa del comune punto di vista, e il loro parere non viene considerato ‘inferiore’, o ‘meno significativo’ di quello dei terapeuti.

L’attenzione passa dalla famiglia e dal singolo alla relazione terapeutica e al fit tra comportamenti e idee di tutti. Il terapeuta non insegna né spiega, bensì stimola pensieri e perturba il sistema: non si tratta di produrre un cambiamento ma di interagire in modo che il cambiamento (che si verifica comunque) segua un corso piuttosto che un altro; il cambiamento non è creato né diretto dal clinico – considerato un perturbatore strategicamente orientato[v] – è soltanto innescato e dipende dalle reazioni organizzative del sistema all’interno di un contesto sul quale si può anche intervenire.

E’ però interessante riflettere sul fatto che le credenze/conoscenze degli individui costruiscono la realtà, la quale viene mantenuta attraverso interazioni sociali che a loro volta confermano le credenze: queste ultime, quindi, sono originate nel contesto sociale. All’interno di questa riflessività è chiaro che più livelli di conoscenza propone il clinico e più vaste sono le sue categorie, più ricca sarà la realtà che potenzialmente può esser costruita all’interno del processo psicoterapeutico. Accedere a più teorie di riferimento appare, in questa fase, come un valore aggiunto ai fini della possibilità di introdurre complessità nel sistema; e questo comporta che possa risultare utile accedere ad altre conoscenze presenti in campo psicopatologico, anche se non strettamente collegate al proprio modello clinico. Non solo, ciò implica anche e naturalmente, che sia utile conoscere la psicopatologia “tradizionale” – sia quella di stampo medico (DSM e ICI le principali) che le nuove teorizzazioni a sfondo psicologico rispetto alla insorgenza psicopatologica.

Una concezione costruttivista implica che nessuna ‘costruzione’ o ri-narrazione del problema sia utile di per sé, o a priori: solo l’evoluzione del sistema terapeutico dirà quale ipotesi sia risultata utile in quella situazione specifica. Non è possibile infatti immaginare che qualunque narrazione vada bene o che sia sufficiente mantenere una posizione dialogica e lasciare aperto il discorso: di fatto alcune modalità narrative risultano più congrue a quel particolare sistema in quel momento e si rivelano essere più utili. Il punto è che viene riconosciuta esplicitamente l’impossibilità di conoscere a priori quale modalità narrativa (e quindi quale teoria psicopatologica) possa risultare utile: sarà il sistema terapeutico (comprendente clienti e terapeuti, équipe ed eventuali consulenti) a ‘dire’, nel tempo del processo, quale modalità di leggere e rinarrare il problema si è dimostrato utile a uscire dall’impasse.

Il ‘sintomo’ è ciò che viene consensualmente definito linguisticamente e pragmaticamente come sintomo; perde ogni carattere di oggettività e realtà. Non intendiamo con questa affermazione negare o misconoscere la sofferenza soggettiva, ben sappiamo che le lacrime di dolore sono vere e per questo i sistemici italiani si rifiutano di ridurre tutto a linguaggio, come fanno invece costruttivisti radicali statunitensi (Anderson, Goolishian, 1988, 1992) .

Nel movimento della cibernetica di secondo ordine si affiancano comunque più indirizzi specifici: andremo ad accennarne due.

- Il modello autorganizzativo

La cibernetica di secondo ordine riconosce esplicitamente l’autoreferenzialità dei processi di conoscenza. I concetti di chiusura organizzazionale dei sistemi viventi, di autopoiesi, di non istruttività delle relazioni mutano radicalmente sia il modo di concepire i sistemi sia il modo di concepirne le relazioni e conseguentemente l’insorgenza della patologia. Nel frattempo il riconoscimento dell’autoreferenzialità in ogni prassi cognitiva e la conseguente concezione costruttivista della conoscenza, comportano il fatto che il clinico debba essere considerato parte del sistema di osservazione.

All’interno del modello autoorganizzativo la psicoterapia può venire considerata come un processo recursivo e auto-organizzativo che implica chiusura, recursività e autonomia. Chiusura significa che il sistema, in quanto sistema, è strutturato in modo da mantenere nel tempo la propria organizzazione e la propria identità, e quindi seleziona gli stimoli esterni e li legge a modo proprio integrandoli nella propria organizzazione (Poincarré, 1903; Ashby, 1956; Piaget, 1967; Varela, 1979); per recursività si intende che il risultato delle operazioni di un sistema danno inizio alle conseguenti operazioni del sistema; l’autonomia emerge dalla proprietà di chiusura, circolarità, recursività: le caratteristiche organizzazionali e di funzionamento di un sistema sono determinate dall’interno e non dall’esterno, la sua logica interna è basata sulla coerenza e sulla recursività stessa, la sua operazionalità non è determinata dall’esterno e quindi non è prevedibile e tanto meno controllabile. In questa prospettiva acquistano grande rilevanza i concetti di second’ordine, che si presentano ogni qual volta il medesimo operatore logico opera su se stesso. Il concetto stesso di auto-organizzazione è un concetto di secondo ordine: organizzazione dell’organizzazione (organizzare dall’interno la propria organizzazione). Allo stesso modo sono concetti di second’ordine il conoscere la conoscenza, il sapere di sapere e sapere di non sapere cui abbiamo già fatto riferimento, l’osservare i propri processi di osservazione, l’operazione di diagnosticare la propria diagnosi, ecc.

Nella pratica clinica, in specifico, il clinico diviene molto attento ad operazioni recursive quali:

- riconoscere la complementarietà tra ‘oggetto’ e ‘metodo’, secondo cui l’uno rimanda all’altro;

- considerare l’auto-referenzialità della relazione come elemento fondante il lavoro;

- intendere la psicoterapia stessa come sistema auto-organizzazionale capace di dare forma alla realtà interattiva in modo da garantire il mantenimento della sua struttura (di garantire il paziente come ‘paziente’ e il clinico come ‘clinico’);

- mettere in primo piano i processi recursivi dei sistemi osservati: considerare il mondo in cui l’attore agisce su se stesso perché è incluso nella sua organizzazione, prestando attenzione ai circuiti che includono anche il sintomo;

- considerare le categorie che il clinico stesso utilizza al fine di non bloccare la naturale processualità (attenzione a sé come operatore, alle operazioni sulle operazioni);

- agire su sé stessi perché inclusi nel sistema e strumento principe nello studio/sbroglio delle interazioni;

- monitorare la propria posizione all’interno del sistema.

Il clinico, quindi, non contempla oggetti, materia, territorio, ma privilegia i processi recursivi di secondo ordine, mappe di mappe, punteggiature di punteggiature, controllo del controllo, retroazioni delle retroazioni, cambiamento degli usuali processi di cambiamento. La sistemica forse più di altri modelli si occupa della autoreferenza; nello specifico teorizza che ciò che conosciamo è sempre il prodotto dell’interazione tra le operazioni che avvengono tra noi e ciò che ci sta intorno. Ogni fenomeno biologico ha ed è un modo di conoscere.

Il cambiamento emerge da una coordinazione di una coordinazione tra persone all’interno di uno spazio di discorso condiviso. Non ci sono procedure oggettive in psicoterapia, e quello che sarà chiaro ed autoevidente alla fine di una terapia – sostiene Goudsmit (1989) – non è prevedibile prima dell’incontro psicoterapeutico. Il processo terapeutico diviene una relazione evolutiva in quanto all’interno di essa è possibile conoscere le modalità secondo cui si conosce e prendersi cura del processo di cura.

b. Il modello narrativo

Parallelamente acquista grande rilevanza l’influenza che le teorie narrative hanno in tutto il campo della conoscenza e nelle psicoterapie (Bertrando, 1998; Bianciardi e Bertrando, 1998; Bruner, 1990). Anche in psicoterapia sistemica si introduce un filone interpretativo e si parla di conversazione terapeutica, di dialogo socratico, di ermeneutica: la psicoterapia, come ogni impresa umana, è basata sul circolo ermeneutico di interpretazione-azione. Le parole acquisiscono significato non in base alla capacità di rappresentare la realtà ma per la loro utilità e coerenza nello scambio sociale tra terapeuta e utente. Il sense making diventa la ragione per stare insieme. Il terapeuta si considera sempre meno un ‘esperto’ in grado di osservare dall’esterno un sistema e di influirne le caratteristiche, e sempre più un ‘perturbatore’ delle narrazioni con cui la famiglia giunge in terapia, un facilitatore del dialogo. Il terapeuta quindi partecipa ad una mente comune, mantiene aperto il dialogo per favorire una attività di produzione di senso, si impegna con i membri della famiglia nel costruire una nuova narrazione condivisa. Ogni seduta è costruita allo scopo di assumere informazioni e di darne allo stesso tempo; conoscere diventa un’azione per cui il significato emerge attraverso la coordinazione delle credenze di tutte le persone coinvolte.

- Come emerge un sintomo?

Dopo aver, sia pure sinteticamente, ripercorso il cammino evolutivo del pensiero sistemico, torniamo alle ipotesi relative all’emergere di ciò che viene definito ‘psicopatologico’.

È possibile affermare che il movimento di psicoterapia sistemico relazionale si è mosso, fin dal suo nascere, tra due opposte esigenze. L’una, più attenta a mantenersi coerente alla epistemologia cibernetica, ha sempre cercato di evitare qualsiasi ipotesi relativa all’insorgenza del ‘sintomo’ che riportasse, anche senza volerlo, ad una visione del tipo causa-effetto ed eludesse quindi una visione più coerentemente contestuale. L’altra, più attenta alle esigenze cliniche e di teoria della clinica, ha proposto nel tempo una serie di ipotesi eziopatogenetiche, sia in senso ‘causale’ (il sistema di appartenenza è all’origine del sintomo), sia in senso ‘funzionale’ (il sintomo è funzionale agli equilibri del sistema).

La prima istanza è rappresentata, non a caso, da un pensatore quale Gregory Bateson, che non fu mai un clinico, e che, negli ultimi anni della sua ricerca, si allontanò sempre più dal mondo della psicoterapia. Si deve ad suo progetto di ricerca l’ipotesi eziopatogenetica nata all’interno del modello sistemico che ebbe maggior impatto anche al di fuori dell’ambito della terapia familiare: il concetto di ‘doppio legame’ (Bateson, 1972; Sluzky e Ramson, 1976). Ma Bateson si discostò ben presto sia dalle versioni più semplicistiche e meno sofisticate del concetto, sia dalle sue applicazioni pratiche in ambito psicoterapeutico. Per Bateson, ogni volta che isoliamo un comportamento dal suo contesto, ad esempio considerando il sintomo come ‘effetto’ del ‘doppio legame’, compiamo un errore epistemologico e perdiamo di vista il fatto che il cosiddetto ‘sintomo’ è parte del proprio contesto e non può esserne considerato né l’effetto né la causa: piuttosto esso coevolve con il contesto e nel contesto.

La seconda istanza, naturalmente, è rappresentata dai clinici (spesso capi carismatici di scuole sistemiche), che hanno proposto differenti ipotesi all’interno dei rispettivi modelli di riferimento.

E’ bene a questo proposito sfatare un’idea diffusa, ossia che la teoria dei sistemi abbia avuto il suo sviluppo clinico dalle riflessioni di J.J. Jackson e dal suo laboratorio di ricerca a Palo Alto, e si identifichi quindi con la teoria di Watzlawick, Weakland e Fish (1967). Storicamente le scuole sistemiche sono invece sorte contemporaneamente in più Menthal Health Centers negli Stati Uniti a seguito di esigenze diverse, dalle differenti sfide psicopatologiche e dalla comune insoddisfazione per le pratiche in voga; hanno poi evidenziato concetti diversi in base al capo carismatico cui facevano riferimento, così che possiamo identificare modelli relazionali differenti (strutturale, strategico, esperienziale, e sistemico i principali, i quali si sono poi parcellizzate sempre più) che privilegiano ipotesi psicopatologiche differenti, pur mantenendosi tutte all’interno di una comune cornice comunicazionale.

Intendiamo in questo paragrafo evidenziare alcune delle idee portanti rispetto alla insorgenza dei sintomi.

3.1.

Un primo gruppo di ipotesi riporta la sintomatologia ai giochi comunicativi che emergono dalle interazioni tra le persone, organizzate nel tempo secondo modalità circolari e retroattive. La teoria della comunicazione, nata come accennato in California, a Palo Alto, e conosciuta grazie alle pubblicazioni di P. Watzlawick e al famoso libro Pragmatica della comunicazione umana, sostiene che tutto è comunicazione. Il sintomo è considerato come una risposta coerente ad un contesto di comunicazioni che presenta precise caratteristiche. Vengono quindi proposti come possibili contesti comunicazionali all’emergere di un sintomo: 1) una incongruenza tra livelli di messaggio (ad esempio tra ‘contenuto’ del messaggio e tono con cui viene comunicato, il ‘commento’ che segnala come intendere il messaggio stesso); 2) una escalation reciproca all’interno della relazione (l’escalation è un processo sempre più, che può essere di tipo ‘complementare[vi]’ o di tipo ‘simmetrico’); 3) una difficoltà a livello della meta-comunicazione esplicita: l’impossibilità a commentare verbalmente le caratteristiche della propria reciproca comunicazione e quindi a chiarire eventuali incomprensioni.

Questa ipotesi è, d’un lato, quella che si presta maggiormente ad una lettura lineare causale (ovvero ad intendere il ricevente come ‘vittima’), ed è, d’altro lato, l’ipotesi che sta alla base del concetto di ‘doppio legame’, il modello forse più conosciuto e di maggior fortuna che l’approccio sistemico relazionale abbia formulato – modello dal quale ci si è ora allontanati per la sua semplicità. All’interno di un contesto relazionale continuativo e caratterizzato dall’impossibilità di abbandonare il campo e di commentare esplicitamente ciò che avviene (come si fosse al di fuori della relazione) l’incongruenza nella comunicazione diviene la regola e pone ambedue i partecipanti in una situazione di profondo dilemma: l’impossibilità di rispondere in modo appropriato ad una ingiunzione contraddittoria che viene misconosciuta dall’emittente, e che non può essere commentata e spesso neppure riconosciuta dal ricevente li inchioda ambedue in una relazione frustrante e patologica (Bateson, 1972; Sluzky e Ramson, 1976). Si ipotizza che chi si trova invischiato in una relazione con queste caratteristiche formali avverta di ‘sbagliare’ sia che risponda in un modo sia che risponda in modo opposto: è in questo senso che viene preso in un ‘paradosso’ per cui l’unica risposta appropriata sembra essere il sintomo, inteso come comportamento-comunicazione cha presenta caratteristiche di non risposta. Il sintomo infatti comunica, ed è un esempio, ‘mi comporto così, ma non dipende da me, bensì da una forza più grande di me’; oppure: ‘ciò che dico non lo dico io, ma le voci che parlano in me’. Interessante come la scuola di Milano abbia proposto negli anni ’80-90 una modalità terapeutica controparadossale per “sciogliere” i paradossi in cui le persone e il sistema in toto si trovano: i terapeuti chiedevano esplicitamente ai membri della famiglia di agire di fronte a tutti gli altri un rituale per sciogliere il paradosso esplicitandone la logica interna; questo avveniva in un contesto spesso molto emotivo (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata, 1975).

Negli anni novanta l’ipotesi del doppio legame verrà rielaborata in maniera molto sofisticata e interessante da Valeria Ugazio (1998), nella teoria delle polarità semantiche. Secondo tale teoria, i membri di una famiglia (così come ogni gruppo con storia) si “con-pongono”, costruendo la conversazione, all’interno di trame narrative, salienti e condivise, aventi la struttura di polarità di significato antagoniste. Tale modello prevede che la conversazione nella famiglia sia organizzata entro costrutti del tipo buono/cattivo, dipendente/indipendente, vincente/ perdente, bello/brutto, dando origine a contesti conversazionali primariamente emotivi.

Parafrasando uno degli assiomi della comunicazione umana, per ogni membro della famiglia “sarà impossibile non posizionarsi” all’interno dell’asse semantico avente come estremi le polarità salienti che differiscono in base ad idee cardine centrali e differenti per ciascuna patologia. Secondo V. Ugazio, la “con-posizione” conversazionale ed il “positioning” assunto all’interno delle narrative dominanti sono processi attraverso i quali il soggetto definisce la propria identità in relazione a quella degli altri membri del gruppo, garantendo l’intersoggettività.

Assumendo la revisione costruzionista-sociale del concetto di “doppio legame” effettuata da Cronen, Johnson e Lannamann, Valeria Ugazio ipotizza che le differenti psicopatologie siano espressione di una determinata organizzazione semantica e delle posizioni che i membri della famiglia assumono all’interno di essa, con-ponendosi in una particolare configurazione relazionale ed emotiva.

3.2.

Un secondo gruppo di ipotesi psicopatologiche si fonda sull’idea della famiglia in termini di sistema sociale in evoluzione[vii], caratterizzato da proprie regole e da fasi di sviluppo idiosincratiche che, se non rispettate, portano alla patologia. Si tratta di dinamiche considerate nelle loro caratteristiche più esplicite, visive, comportamentali; viene osservata la configurazione del sistema nel qui e ora rispetto ai comportamenti messi in atto, agli aspetti strutturali della famiglia (dimensione sincronica), e agli aspetti evolutivi (dimensione diacronica): sia gli uni che gli altri implicano ruoli e regole diverse in rapporto alla fase del ciclo di vita e alla collocazione sociale, e vengono presi in considerazione e confrontati rifacendosi ad una configurazione ottimale. Il modello strategico di Jay Haley e Cloe Madanes (Haley, 1963, 1976; Madanes, 1981) si fonda sul concetto di ‘potere’ nella relazione (Haley giunge ad affermare che “l’informazione è potere”), e quindi sulle coalizioni all’interno del sistema familiare. Gli autori pensano che la patologia emerga come risposta a coalizioni tra membri del nucleo familiare appartenenti a differenti generazioni (ad esempio l’alleanza tra un genitore e un figlio contro l’altro genitore) ove esse siano negate e misconosciute (concetto di ‘triangolo perverso’). Salvador Minuchin (1974, 1978), studiando configurazioni familiari tipiche rispetto a specifiche patologie (famiglie psicosomatiche, famiglie tossicodipendenti), descrive il sistema familiare in termini di ‘confini generazionali’, e ipotizza che la patologia emerga ove i confini tra le generazioni non sono sufficientemente chiari (famiglie invischiate) o, al contrario, sono troppo rigidi e freddi (famiglie disimpegnate). È importante sottolineare che queste modellizzazioni sottendono l’idea di una comunicazione ‘sana’ (non contradditoria, ad esempio), e/o di una struttura familiare ‘normale’ (che presenta, ad esempio, confini chiari e permeabili tra generazioni), e intendono quindi l’intervento del terapeuta come sostanzialmente ‘normativo’.

Entrambi questi modelli ipotizzano che l’insorgenza del sintomo si dia nel momento di passaggio ad una differente fase dello sviluppo della famiglia quando è richiesta una modifica ed una ricalibrazione dei precedenti equilibri; viene quindi introdotto il concetto di ‘ciclo vitale della famiglia’, secondo cui alcune sintomatologie compaiono tipicamente nelle fasi di passaggio da un compito relazionale/sociale ad un altro: il passaggio dall’essere due alla nascita dei figli, il passaggio dalla prima infanzia all’età scolare, il momento di distacco dalla famiglia del figlio con l’entrata nell’età adulta, la costruzione di una famiglia propria, il momento in cui la coppia nucleare si ritrova nuovamente sola. Si presta attenzione ai processi di individuazione dei membri tra loro (Bowen,1978) e di differenziazione tra le generazioni (Whitaker,1981), alle organizzazioni centripete e centrifughe delle relazioni (Olson, 1976), processi che se non avvengono per tempo, se si irrigidiscono, se non portate a termine danno adito alla psicopatologia.

3.3.

A partire dagli anni ’70, come abbiamo già visto, il movimento di terapia familiare può emanciparsi da una concezione rigida e ‘letterale’ della metafora della ‘scatola nera’, ed interessarsi quindi anche alle emozioni individuali e ai significati soggettivi. E’ da questa apertura che emerge il terzo costrutto importante, quello di ‘gioco familiare’. Il ‘gioco familiare’ viene identificato come epifenomeno che deriva dalle diverse interazioni emotive, cognitive e valoriali di tutti i membri di un sistema che non viene più osservato nel solo tempo presente. L’analisi coinvolge gli aspetti storici, evolutivi, le narrazioni portate e le differenze nell’interpretazione degli eventi. Nasce un nuovo interesse al gioco inconsapevole che tutti insieme mettono in atto e alla coerenza che ne deriva; per farlo emergere diventa fondamentale focalizzarsi sul punto di vista soggettivo, sulle emozioni, sulle premesse logico-emotive dei singoli membri della famiglia. Al piano strategico e tattico si affianca un livello semantico ricco in cui si connettono tra loro le idee dei singoli partecipanti al gruppo. Si teorizza che il paziente tenda a portare in terapia un proprio sistema di coerenze, fatto di elementi tra loro connessi attraverso legami rodati e ridondanti: tale narrazione si presenta come un involucro traslucido ed inattaccabile (o comunque non facilmente attaccabile) di percorsi mentali interni, già esplorati e ripetitivi, di storie, relazioni, convinzioni e sintomi.

Il gruppo di Milano, formatosi intorno alla figura carismatica di Mara Selvini Palazzoli, pone maggiormente l’accento sulle caratteristiche sistemiche, cioè sulla connessione tra elementi della famiglia, intesa come ‘gruppo con storia’. A partire dalla osservazione di ‘ridondanze comunicative’ (sequenze relazionali che si ripetono indipendentemente dai contenuti o dagli argomenti discussi) l’équipe cerca di pervenire ad una ipotesi sul ‘gioco sistemico’ implicito, ipotesi che sia il più possibile complessa e circolare, ovvero includa in modo significativo tutti i membri della famiglia ed eventuali persone esterne significative, ivi compresi gli invianti (Selvini Palazzoli, Boscolo, Cecchin, Prata, 1975). Per alcuni clinici i giochi debbono venir decostruiti al fine di impedire alla famiglia di continuare a comportarsi nello stesso modo, per altri vanno semplicemente resi espliciti.

La successiva differenziazione tra l’équipe di ricerca diretta da Mara Selvini Palazzoli e il centro fondato da Luigi Boscolo e Gianfranco Cecchin porterà a sviluppi assai differenti. Il gruppo Selvini manterrà come centrale il concetto di ‘gioco familiare’, e descriverà le caratteristiche specifiche dei giochi che fanno da contesto a sindromi specifiche, classificando così le famiglie secondo modalità che recuperano la logica normalità/patologia (famiglie a transazione schizofrenica, famiglie a transazione anoressica, ecc., Selvini Palazzoli e al., 1988, 1998). Boscolo e Cecchin si lasceranno profondamente influenzare dagli sviluppi teorici ed epistemologici della cibernetica, e diverranno tra gli esponenti più conosciuti a livello internazionale di un modello di terapia ‘costruttivista’, ‘narrativa’, ‘post-moderna’. Il loro modello riconosce l’importanza cruciale dell’osservatore e delle sue premesse cognitive nel definire e mantenere il sintomo. Boscolo giunge ad affermare che ‘per fare uno schizofrenico sono necessarie tre generazioni più uno psichiatra’, e ritiene che il mantenersi entro una logica di sanità/patologia comporti il rischio di confermare implicitamente il problema e favorirne la cronicizzazione; Cecchin scrive due importanti contributi (1993, 1997) sui pregiudizi del terapeuta, e sull’importanza che sappia essere ‘irriverente’ innanzitutto verso le proprie premesse implicite e le proprie teorie. Entrambi insistono sulla necessità di cercare le risorse e le potenzialità della famiglia più che osservarne le difficoltà e gli aspetti patologici.

Un ulteriore importante costrutto diventa quello dell’emergenza del problema nel linguaggio. Vi accenniamo solamente in quanto siamo con Minuchin dell’idea che i problemi nascono nelle interazioni umane e non che essi non siano reali solo ove vengano verbalizzati. Secondo questo punto di vista un problema diventa un problema se (non) viene identificato in quanto tale ed emerge nel linguaggio, avendo altre persone accettato la definizione e confermato lo status problematico. Maturana e coll. (1989) si riferiscono a questo processo come al far emergere la patologia attraverso la descrizione e la nominalizzaione di qualcosa come un problema, che sia un comportamento, una emozione, uno stato d’animo, quasto assume lo status di problema. Le persone che condividono la definizione semantica fanno parte di un sistema determinato dal problema (sistema di influenza, sistema che organizza il problema) (Anderson, Goolishian, 1988)

3.4.

Rispetto all’excursus fatto fin ora desideriamo sottolineare un ultimo aspetto specifico: il rapporto biologia e relazioni che è stato ultimamente a lungo dibattuto. In quanto sistemici riteniamo che il sintomo emerga come conseguenza di fattori favorenti – personali, interpersonali, contestuali, culturali, biologici – e che si esplichi in un particolare comportamento che viene definito “patologico” da chi lo manifesta, dalla sua famiglia e dalla comunità di operatori che con esso sono confrontati dalla presenza di una domanda. La centralità sugli aspetti biologici rischia: 1- una eccessiva semplificazione rispetto a come concepiamo l’uomo; 2- di convogliare l’attenzione sull’individuo, dimenticando il contesto, sottolineando l’autosufficienza più che la cooperazione (Bertrando, 2001); 3- di proporre una determinazione restrittiva. Non a caso Viaro (2001), Liotti (2001) e Ceccarelli (2005), tra gli altri, descrivono una biologia non riduzionista che necessita di un dialogo interdisciplinare, necessario per un discorso biologicamente fondato sull’umano, a patto che tutte le discipline condividano uno stesso modello epistemico rispettoso della complessità e della relazionalità, che renda i costrutti tra loro commensurabili.

Al termine di queste note sulle prime differenti ipotesi eziopatogenetiche proposte dal movimento di terapia relazionale vorremmo sottolineare che i più recenti sviluppi teorici hanno creato una cornice concettuale che permette, per lo meno potenzialmente, di superare l’oscillazione tra ‘purismo’ sistemico ed esigenze cliniche cui abbiamo accennato all’inizio del paragrafo. In un’ottica costruttivista ed all’interno di una teoria dei sistemi osservanti, infatti, è possibile recuperare come utili le differenti ipotesi eziologiche (riconoscendo che non è possibile non formulare ipotesi esplicative), e mantenere nel contempo un atteggiamento non ‘realista’ che eviti di illudersi che tali ipotesi descrivano il sistema così com’è: tale cornice logica e concettuale permette di utilizzare le differenti ipotesi eziologiche come provvisorie, parziali, pur sempre discutibili, e di riconoscere che qualsivoglia ipotesi esplicativa è congruente a chi la formula più che a ciò che egli descrive.

- Le specifiche degli ultimi anni

Vorremmo riflettere in questo paragrafo sugli aspetti di complessità e di problematicità che caratterizzano il modo in cui i sistemici discutono oggigiorno del processo clinico e della insorgenza dei sintomi.

Un primo aspetto di problematicità riguarda la consapevolezza dei rischi insiti nell’incontro psicoterapeutico. La teoria sistemica considera oggi i sistemi viventi in costante divenire: sistemi che si complessificano nel tempo in una costante processualità. Per questo diventa importante che il clinico sia consapevole del fatto che il suo intervento può avere l’effetto di bloccare tale processualità. Deve pertanto partecipare a creare un contesto di relazione che permetta di cambiare le usuali modalità di cambiamento; deve immaginare gli individui e le situazioni in divenire; deve nutrire una autentica fiducia negli individui e nella loro innata tendenza a risolvere i problemi; deve soprattutto preoccuparsi di favorire che il processo evolutivo si rimetta in moto, non certo portare gli individui per mano o spingerli verso soluzioni che rischiano di essere unicamente nella sua testa. Diventa quindi fondamentale il rispetto delle capacità di autoregolazione e auto-guarigione degli organismi implicati e dei sistemi in quanto tali.

Si assume inoltre che il sistema possa conoscere-agire solo entro i vincoli dettati dalla propria organizzazione, e possa apprendere solo ciò che è predisposto ad apprendere. Questo aspetto enfatizza l’autonomia dei sistemi: gli individui e le famiglie sono considerati alla stregua di macchine non triviali, che si comportano in maniera non prevedibile e non sempre uguale. Anche questo punto di vista esclude la possibilità di prevedere le soluzioni che il sistema troverà in modo autonomo, valorizza la possibilità creativa di scelte e soluzioni non sempre razionali e/o prevedibili, sottolinea i rischi connessi a una concezione della terapia finalizzata all’adeguamento a modelli di sanità o di normalità predefiniti. Lo/a psicoterapeuta non interviene su un sistema da modificare e influenzare, bensì partecipa ad una danza comune e partecipa a definire nel tempo precisamente ciò che si sforza di comprendere (Bianciardi, 2009)

Un secondo punto problematico nasce dal sapersi partecipi di un processo recursivo che non può essere governato in modo unilaterale, ma piuttosto richiede di interrogarsi costantemente sull’interazione in atto. Le persone arrivano in seduta con comportamenti, pensieri, emozioni che noi accogliamo ridefinendoli, restituendoli attraverso lo specchio rappresentato da chi siamo, dai nostri presupposti teorici (che ci fanno leggere proprio in quel modo la realtà dell’altro), dalle narrazioni che emergono, dalla embricazione tra le loro offerte e le nostre disponibilità, frutto della relazione che si è costituita. Poiché le modalità di decodificare l’esperienza e attribuire significato ai fatti della vita non sono né ‘reali’ né oggettive, esse possono essere considerate come scelte soggettive seppur inconsapevoli (è quanto ha proposto Heinz von Foerster): sebbene chi a noi si rivolge avverta di ‘subire’ le modalità che lo fanno soffrire il soggetto è partecipe del percorso che lo ha portato a chiedere aiuto.

Questa recursività tra cosa vediamo e come organizziamo ciò che vediamo non può prescindere da una posizione autoriflessiva e partecipata: che cosa ci stanno portando? Che significato ha? Quale è la relazione che si è costruita? Come si è costruita? Le domande che il clinico si deve fare sono molteplici. Diventa quindi fondamentale riflettere sui pattern di collegamento tra individuo/famiglia e clinico e sui livelli di osservazione che si fanno via via più complessi: non solo ciò che il sistema porta – la sua organizzazione precipua – ma anche come questo si connette con il clinico e ciò che emerge dall’incontro rispetto alla cultura dominante in cui tutti sono coinvolti.

Venendo quindi alle ipotesi circa l’insorgenza della patologia, è importante che il clinico non ‘sposi’ le proprie ipotesi, non ci creda fino in fondo, le consideri linee guida parziali e non definitive, temporalmente valide se coerenti con la conversazione in atto. Diventa fondamentale per il clinico riflettere sulla propria modalità generale di diagnosticare e, nello specifico, di diagnosticare la diagnosi effettuata. Se, e solo se questa operazione di secondo livello viene messa in atto si può parlare di una piena responsabilità terapeutica, intesa come la capacità di rispondere con coscienza del proprio operare nel rapporto tra conoscenza e scelte. La riflessività e la capacità di entrare in relazione diventano le operazioni cardine di tutto il processo, l’oggetto di osservazione consiste nell’atto stesso di osservare l’oggetto e relazionarsi con esso. Non vi è ‘causa’ che si possa scoprire, non c’è una teoria eziopatogenetica che spicchi come teoria forte, l’attenzione torna sul processo clinico e come clinici ci ritroviamo una funzione fondamentale, quella di gestire il cambiamento e le spiegazioni della situazione in atto – patologia compresa. Questa è la nostra specifica responsabilità. Per far questo dobbiamo stare all’interno di una relazione di fiducia e autorevolezza, caratterizzata da un linguaggio empatico e da una narrazione comune.

In un’ottica costruzionista non si ricercano dati “veri”, si fa invece emergere ciò che è coerente (ma contemporaneamente innovativo) con la situazione portata al fine di creare una “workable reality”, una realtà terapeutica efficace e percorribile che favorisca l’evoluzione. Una costruzione diagnostica diviene così la capacità (l’arte?) di scegliere alcuni tra gli innumerevoli elementi che il paziente porta iscritti nella propria realtà e di riconnetterli tra loro in più visioni significative per l’individuo, differenti dalla teoria esplicativa con cui la persona si è presentata. Sono queste “costruzioni” idiosincratiche che rendono conto del fatto che, tra cento eventuali terapeuti, si instaurano infinite diverse possibilità di percorsi terapeutici, partendo da una stessa sintomatologia. La de-costruzione/costruzione costituisce una operazione di modifica delle mappe cognitive, emotive, relazionali del paziente, del suo sistema di appartenenza e conseguentemente del nostro rapporto con lui/lei. In questa prospettiva il clinico diviene chi, cogliendo alcuni segni possibili tra milioni di segni presenti – elementi scissi, frantumati, secondari, contraddittori per la persona che li emette – li ricollega in una organizzazione coerente e, attraverso la sua persona, costruisce una storia/narrazione plausibile e significativa comune agli interlocutori.

Tutto questo avviene a partire dall’analisi della domanda, elemento/contesto di significazione all’interno del quale le azioni del clinico vengono costruite: attraverso quale percorso la persona/la famiglia è giunta al colloquio? Quale ritiene essere il suo problema, come lo spiega? Cosa vuole ottenere dalla terapia, a chi ha comunicato questa sua scelta e chi sa che adesso è qui? Chi ritiene il problema importante, chi se ne preoccupa e come, chi lo qualifica o lo ignora, chi altro sta partecipando al gioco relazionale che già vede il terapeuta implicato? Quali sono i tentativi messi finora in atto per “curarsi” o per cambiare la situazione, quali sono le fantasie su ciò che la terapia metterà in moto? Cosa ci si aspetta quindi e verso cosa si tende, verso quale idea di salute mentale o di benessere? A quale livello il problema presentato va definito e successivamente ridefinito, proponendo una cornice differente, una definizione diversa del lavoro comune? La risposta a queste domande dà significato al sintomo e al suo mantenimento.

Se le scelte del clinico si basano sull’interazione con un sistema di cui è comunque parte costituente, la relazione stabilita nei primissimi momenti dell’incontro diviene elemento determinante del percorso successivo, ed è in sé oggetto dell’indagine diagnostica. Il disturbo mentale diventa epifenomeno di una costellazione di fattori di rischio che sfociano in comportamenti non sempre esplicitamente distruttivi, che vengono rinforzati dal sistema allargato e rischiano di incistarsi e diventare pattern ripetitivi. Ogni singolo caso é organizzato da accadimenti connessi in maniera differente. I livelli e i contesti di complessità relazionale diventano multipli: diversi livelli strutturali, narrativi e relazionali che determinano come una medesima patologia può derivare da diversi percorsi e diverse costellazioni causali così come una stessa causa può condurre a diversi sintomi. I ‘segni’, gli elementi catturati (capta) a partire dai quali faremo la nostra ipotesi diagnostica non sono inscritti nella situazione, sono post-scritti, perché la persona arriva con una miriade di elementi ed è il processo in atto che definisce quali verranno scelti e il percorso che si costruirà (Boscolo e Cecchin, 1988; Bianciardi, 1999; Peruzzi, 1999; Mosconi, 1999)

Stiamo parlando di una diagnosi della diagnosi, della riflessione sulle categorie che si sono utilizzate per fare diagnosi: Chi sono io? Cosa penso? Che idea ho della situazione che mi è stata descritta? Ma anche, necessariamente, chi è l’altro? Cosa mi porta? Cosa stiamo costruendo insieme? E, ancora, quali categorie ho utilizzato per leggere la situazione? Ho aperto spazio a possibilità evolutive oppure ho concluso nelle mie definizioni l’ermeneutica del processo? Sosteniamo che uno dei modi in cui ci si muove è strettamente dipendente da chi siamo: rispetto all’osservazione del sistema, c’è chi ha bisogno di conoscere quali persone siano presenti nel contesto del paziente per tre generazioni (nonni, genitori e figli…) e contestualizza queste informazioni rispetto alla consulenza; chi invece entra subito nella conversazione e presta attenzione alle differenze analogiche, la forma del verbale e il contenuto, il rapporto tra verbale e non verbale, tra apparenza e contenuti espliciti. C’è poi chi è portato a soffermarsi su particolari secondari e ad amplificarli, facendoli diventare il fulcro dell’incontro.

È impossibile per qualunque clinico non avere anche le categorie nosografiche della psichiatria tradizionale in quanto ciascuno di noi proviene da una formazione istituzionale che dovrebbe averle proposte. Importante è che la lettura nosografica non sia l’unica con la quale si approccia una situazione clinica: se, ad esempio, ascoltiamo un paziente che ipotizziamo ‘depresso’ e pensiamo che la depressione sia “curabile”, oppure ascoltiamo il delirio di un paranoico e pensiamo che la paranoia sia pericolosa, i nostri vissuti rispetto a come consideriamo il “problema” dell’altro influiscono sulle cose che ascoltiamo, su quello che emergerà in seduta, su ciò che pensiamo della situazione, su quanto riusciamo a “sentire”, su quello che chiederemo e su come interverremo. Se abbiamo molta paura di una persona paranoica, di quel che può fare (questo è molto evidente nel lavoro ambulatoriale di tipo psichiatrico), se abbiamo molta paura che questa persona possa uccidersi, indagheremo con insistenza, e il nostro chiedere servirà principalmente a noi, non servirà assolutamente al “paranoico” – se non per suggerirgli implicitamente l’idea della sua “pericolosità”. La nostra indagine servirà a calmare le nostre ansie, servirà forse nella scelta dei farmaci, come se ci fosse una sorta di scissione, di separazione netta, tra ciò che riguarda noi come sistema che osserva e come persone che producono ipotesi e organizzano azioni (partendo da un proprio mondo di presupposti e di doveri ), e la persona che ci è davanti e che con questi elementi di fatto ha ben poco a che fare.

E, infine, come concettualizziamo oggi la psicoterapia ?

La psicoterapia è considerata come costituita da interazioni di carattere riflessivo che generano senso all’interno del medium linguistico, attraverso una dinamica di continuità e discontinuità. Il self, le relazioni e il rapporto terapeutico funzionano in qualche modo allo stesso modo, frattali uno dell’altro, funzionano come un processo in movimento, come la corrente di un fiume, mai uguale a se stessa. La terapia diventa un processo in cui ci si influenza reciprocamente, un sistema chiuso, non banale (reticolare e non gerarchico) che richiede procedure di secondo ordine, operazioni che operano su se stesse. Si tratta di un processo computazionale, la costruzione di una mente sociale, un processo che fa emergere degli auto-comportamenti dipendenti dall’evoluzione del processo e non determinabili a priori. Il problema della psicoterapia diventa quello di comprendere la comprensione più che i sintomi implicati.

I terapeuti sistemici esperti continuano a considerare non prevedibili le interazioni che si danno in psicoterapia, per cui diviene impossibile una pianificazione razionale e diretta dall’alto o dal di fuori. Si considera invece il cambiamento come emergente dall’interazione linguistica, narrativa, a seguito di un’attenta analisi della domanda e di un lavoro clinico esplicito, rispettoso e trasparente.

- Conclusioni

In questi ultimi anni nessun modello clinico è isolato dagli altri; concordiamo con chi sostiene che clinici di differenti approcci in fondo operano in modo abbastanza simile, anche se ciò che essi fanno viene poi spiegato in maniera profondamente diversa. Alcuni eventi hanno poi reso i modelli ancora più connessi tra loro (l’accesso a più di un training formativo, la contaminazione tra modelli presente nel lavoro dei Servizi, la necessità di dialogo tra operatori, la specificità nella ricerca scientifica di pattern e idee specifiche a particolari patologie, l’ampliamento delle lenti patologiche per far posto ai disturbi di personalità….). Questo fa sì che molti psicoterapeuti, pur ritenendo di utilizzare categorie ‘oggettive’, di fatto privilegino il proprio percorso personale e utilizzino categorie idiosincratiche.

Tutto ciò che abbiamo detto fin ora comporta una conseguenza molto importante: la responsabilità etica dello psicoterapeuta (von Foerster, 1982; Bianciardi e Telfener, 1995; Bianciardi e Bertrando, 2002). Abbandonata ogni illusione di poter influenzare l’altro secondo modalità prevedibili e protocolli di intervento predefiniti, e accettato il fatto che il clinico partecipa ad una comune costruzione di senso, vi è il rischio che lo psicoterapeuta non si consideri responsabile di come il processo terapeutico evolve e si conclude. In realtà, anche a questo proposito, lo psicoterapeuta deve oggi riconoscere che la propria responsabilità, strettamente collegata alla necessità di scegliere durante tutto il processo, lungi dal poter essere elusa, diviene ancor più articolata e complessa. Non si limita alla responsabilità professionale in sé, ma si rivela una responsabilità di second’ordine: non solo una responsabilità relativa alla corretta applicazione delle metodologie e tecniche che il proprio modello prevede, ma relativa anche (ad un altro livello) alle modalità stesse secondo cui si scelgono e selezionano le informazioni, si connettono, vi si attribuisce significato. Come il clinico interverrà nella conversazione terapeutica, chi convocherà e quale processo proporrà, se il processo risulterà evolutivo oppure omeostatico, se la situazione evolverà o meno sono tutte modalità costruttive che derivano dalla danza collettiva e che sono responsabilità di un clinico che per definizione sociale deve essere più consapevole. Anche a tale livello, quindi, lo psicoterapeuta deve totalmente assumersi le sue responsabilità, che si espletano attraverso la ricorsività di cui avevamo parlato all’inizio del nostro contributo..

Sosteniamo quindi che intendiamo la psicoterapia come una pratica ‘etica’ in quanto ciò di cui si occupa è in definitiva la responsabilità soggettiva (del terapeuta e del paziente): lo psicoterapeuta cerca di assumere pienamente la responsabilità soggettiva delle proprie modalità descrittive al fine di favorire la possibilità che l’altro riconosca a sua volta la responsabilità del proprio ‘ethos’ (delle proprie ‘abitudini’ costruttive e computazionali) all’interno del contesto di relazione cui entrambi partecipano e che entrambi contribuiscono a definire (responsabilità della co-responsabilità).

La consapevolezza di una responsabilità innanzi tutto epistemica ma contemporaneamente strategica e relazionale

[1]Parti di questo articolo sono state pubblicate nel capitolo “L’approccio sistemico relazionale” nel libro curato da Cesare Albasi Psicopatologia e ragionamento clinico, Raffaello Cortina Editore, Milano, (2009).

[i] Per ‘contesto’ non si intendono semplicemente le caratteristiche storiche, locali e culturali entro cui avviene uno scambio comunicativo, ma anche il ‘contesto di relazione’, ovvero la cornice di significato che l’interazione stessa ha definito nel tempo in modo reciproco. Vi è quindi una relazione biunivoca tra il singolo messaggio ed il contesto entro cui esso assume significato: da una parte il messaggio contribuisce a definire e ridefinire nel tempo il ‘contesto relazionale’, e quindi come la relazione deve essere intesa, d’altra parte quest’ultima inquadra e dà significato al singolo messaggio indicando come esso deve essere interpretato.

[ii] Florido negli anni cinquanta-settanta il punto di vista sistemico viene successivamente boicottato. L’evoluzione verso un punto di vista unicamente biologico comincia negli anni Sessanta, con la scoperta di trattamenti farmacologici efficaci contro la depressione, l’ansia e i sintomi della schizofrenia. Queste scoperte spinsero il governo [degli Stati Uniti] e le società farmaceutiche a stanziare fondi per la ricerca sulle correlazioni genetiche e fisiologiche dei disordini psichici, fondi che negli ultimi anni sono diventati ingenti. Anche il diffondersi delle assicurazioni sulla salute e la disponibilità di fondi federali per l’assistenza sanitaria, hanno affossato il punto di vista psico-sociale a favore degli aspetti bio: le associazioni degli psichiatri hanno cominciato a fare pressione perché i disturbi di cui si occupano siano considerati malattie organiche come tutte le altre, e di conseguenza godano della stessa copertura assicurativa. Perché questo avvenga si richiede (a) che la diagnosi sia emessa secondo formulari standardizzati; (b) che il programma di cura sia diagnosis related , esattamente come in medicina e in chirurgia (n giorni per un’epatite virale; n giorni per un’ulna fratturata: quante sedute per una fobia?); (c) paziente e terapista concordino alla fine di ogni seduta un resoconto della seduta stessa, con una valutazione del gradino raggiunto. Questo oggettivizza sempre più il lavoro clinico e quest’ottica sempre più si distanzia dal punto di vista sistemico.

[iii] Fivaz e coll (1981) teorizzano che il cambiamento avviene in tre momenti separati: la fluttuazione, variazione limitata nel tempo e nello spazio; l’enucleazione, installazione di strutture nuove che sono state amplificate dal feedback positivo; la trasformazione, terzo momento, in cui la nuova struttura invade tutto il sistema modificando la sua organizzazione interna.

[iv] E’ un errore identificare la terapia familiare con il modello sistemico-relazionale in quanto da una parte anche clinici di altri indirizzi trattano famiglie, e d’altra parte i sistemici lavorano anche con gli individui.

[v] Perturbatore in quanto già la sua entrata nel sistema lo cambia, strategicamente orientato in quanto l’imprinting del modello relazionale è la terapia breve e un lavoro attivo di costruzione di pattern diversi in modo da favorire il cambiamento. Stiamo parlando di un modello “attivo” di psicoterapia.

[vi] Processo che esalta due comportamenti diversi e complementari: più l’uno è autoritario più l’altro è sottomesso

[vii] L’influenza del modello strutturalista nelle scienze e in sociologia in particolare (Levy Strauss) fa sì che il mondo sociale sia ordinatamente suddiviso in sistemi, sottosistemi e sovrasistemi e che la famiglia sia considerata l’origine e la ‘causa’ dei problemi dei singoli. Questa visione lascerà poi il posto al considerare i sistemi come quelle relazioni che un osservatore ha scelto di identificare rispetto ad uno sfondo, una scelta soggettiva quindi di cosa considerare sistema e cosa contesto.

Bibliografia

AA.VV. (2001), “Biologia e relazioni”, Terapia Familiare, 66/67.

Anderson H., Goolishian H.A. (1988), “Human systems as linguistic systems”, Family Process, vol.27, 4.

Ashby R. (1956), Introduzione alla cibernetica, Einaudi, Torino, 1971.

Bateson G. (1972), Steps to an Ecology of Mind, Chandler, San Francisco (tr. it. Verso un’ecologia della mente, Adelphi, Milano, 1979)

Bertrando P. (1998), “Testo e contesto. Narrativa, postmoderno e cibernetica”, Connessioni nuova serie, 3, p. 47-73.

Bertrando P. (2001), “La biologia retorica, discorsi biologici e politiche psichiatriche”, Terapia Familiare, n. 66/67.

Bianciardi M. (1999), “Autonomia del vivente e criteri diagnostici”, Connessioni nuova serie, 5, pp. 41-55.

Bianciardi M., Bertrando P. (1998), “Sistema e contesto nell’epoca del testo”, Connessioni nuova serie, 3, p. 5-8.

Bianciardi M., Bertrando P. (2002), “Terapia etica. Una proposta per l’epoca postmoderna”, Terapia Familiare, 69, pp. 5-26.

Bianciardi M., Telfener U. (1995), Ammalarsi di psicoterapia, Il rischio iatrogeno nella cura, Franco Angeli Editore, Milano.

Boscolo L., Cecchin G., Hoffmm L., Penn P. (1987), Milan Systemic Family Therapy, Basic Books, New York (tr. it. Clinica Sistemica, Bollati Boringhieri, Torino, 2004)

Boscolo L., Cecchin G. (1988), “Il problema della diagnosi dal punto di vista sistemico”, Psicobiettivo, vol. 8-3.

Boscolo L., Bertrando P. (1993), I tempi del tempo, Bollati Boringhieri, Torino.

Boscolo L., Bertrando P. (1996), Terapia sistemica individuale, Cortina, Milano.

Boszormenyi-Nagy I., Spark G. (1973), Invisible Loyalties, Harper and Row, New York (tr. it. Lealtà invisibili, Astrolabio, Roma, 1988)

Bowen M. (1978), Family Therapy in Clinical Practice, Jason Aronson, New York (tr. it. Dalla famiglia all’individuo. La differenziazione del sè nel sistema familiare, Astrolabio, Roma, 1979)

Bruner J. (1990), Acts of Meaning, Harvard Un. Press, Cambridge (tr. it. La ricerca del significato, Bollati Boringhieri, Torino, 1992)

Ceccarelli M. (2005), “Biologia e relazioni: alla ricerca del pattern che connette”, Terapia Familiare, 77.

Cecchin G. (1987), “Hvpothesizing-Circularity-Neutrality Revisited: an Invitation to Curiosity”, Family Process, vol. 26, 405-13.

Cecchin G., Lane G., Ray W.L. (1993), Irriverenza. Una strategia per la sopravvivenza del terapeuta, Franco Angeli, Milano.

Cecchin G., Lane G., Ray W. (1997), Verità e pregiudizi, Cortina, Milano.

Cigoli V. (1997), Intrecci familiari, Cortina, Milano.

Ferreira A.J. (1963), “Family myths and homeostasis”, Archives of General Psychiatry, 9, p. 457-463.

Fivaz-Depeursinge E., Corboz-Warnery A. (1981), Il triangolo primario, Cortina, Milano 2000.

Fruggeri L. (1992), “Il processo terapeutico come costruzione sociale del cambiamento”, in McNamee, Gergen op. cit.

Fruggeri L. (2005), Diverse normalità, Carocci, Roma.

Goudsmit A.L., a cura di (1989), Self-Organization in Psychotherapy, Sprinter Verlag (trad.it. L’auto-organizzazione in psicoterapia, Guerini, Milano, 1995)

Gurman A.S., Kniskern D.P. (1991), Handbook of Family Therapy, Brunner Mazel, New York

(tr. it. Manuale di terapia della famiglia, Bollati Boringhieri, Torino, 1995)

Haley J. (1963), Strategies of Psychotherapy, Grune and Stratton, New York (tr. it. Le strategie della psicoterapia, Sansoni, Firenze, 1974)

Haley J. (1976), Problem-Solving Therapy, Jossey-Bass, San Francisco (tr. it. La terapia del problem solving, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1985)

Hoffman L. (1981), Foundations of Family Therapy, Basic Books, New York (tr. it. Principi di terapia della famiglia, Astrolabio, Roma, 1984)

Hoffman L. (1990), “Costructing Realities: an Art of Lenses”, Family Process, 29, 1-10.

Jackson D. D. (1957), “The Question of Family Homeostasis”, Psychiat. Q., Suppl., 31, 79-90.

Keeney B. (1983), Aesthetics of change, Guildford Press, New York (trad.it. Estetica del cambiamento, Astrolabio, Roma, 1987 )

Liotti G. (2001), Interazioni fra corredo genetico, esperienza relazionale e biochimica cerebrale, Terapia Familiare, 66-67.

Malagoli Togliatti M., Telfener U., a cura di (1991), La terapia sistemica, nuove tendenze in terapia della famiglia, Astrolabio, Roma.

Madanes C. (1981), Strategic Family Therapy, Jossey-Bass, San Francisco.

Maruyama M. (1968), “The second cybernetics: deviation-amplifying mutual causal processes”. In Buckley W., a cura di (1968), Modern Systems Research for the Behavioral Scientist, Aldine, Chicago.

McNamee S., Gergen K., eds. (1992), Therapy as Social Construction, Sage, London (tr. it. La terapia come costruzione sociale, Franco Angeli, Milano, 1998)

Mendez C.L, Coddu F., Maturana H. (1989), The bringing forth of pathology, The Irish J. of Psychology, 9,1.

Minuchin S. (1974), Families and Family Therapy, Harvard Un. Press, Cambridge (tr. it. Famiglie e terapia della famiglia, Astrolabio, Roma, 1981)

Minuchin S, Rosman B.L., Bake L. (1978), Psychosomatic Families: Anorexia Nervosa in Context, Harvard Un. Press, Cambridge (tr. it. Famiglie psicosomatiche: l’anoressia mentale nel contesto familiare, Astrolabio, Roma, 1982)

Mosconi A., Gonzo M., Sorgato R., Tirelli M., Tomas M. (1999), “Ipotesi diagnostica e relazione terapeutica: ricorsività e coerenza nel Milan Model”, Connessioni nuova serie, 5, pp. 67-96.

Olson D.H., a cura di (1976), Treating Relationships, Graphic, Lake Mills.

Peruzzi P. (1999), “Diagnosi e terapia sistemica”, Connessioni nuova serie, 5, pp. 57-66.

Piaget J. (1967), Biologia e conoscenza, Einaudi, Torino, 1976.

Poincarré H. (1903), Science et Méthode, Flammarion, Paris.

Prigogine I, Stengers I. (1979), La nouvelle alliance: metamorphose de la science, Gallimard, Paris (tr. it. La nuova alleanza, Einaudi, Torino, 1981)

Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. (1975), Paradosso e controparadosso, Feltrinelli, Milano.

Selvini Palazzoli M., Boscolo L., Cecchin G., Prata G. (1980), “Ipotizzazione, circolarità, neutralità: tre direttive per la conduzione delle sedute”, Terapia Familiare, n. 7.

Selvini Palazzoli M., Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A. (1988), I giochi psicotici nella famiglia, Cortina, Milano.

Selvini Palazzoli M., Cirillo S., Selvini M., Sorrentino A. (1998), Ragazze anoressiche e bulimiche, Cortina, Milano.

Sluzky C.E. (1991), La trasformazione terapeutica delle trame narrative, Terapia Familiare, 36.

Sluzsky C.E., Ransom D., eds. (1976), Double Bind. The Foundation of the Communicational Approach to the Family, Grune e Stratton, New York (tr. it. Il doppio legame, Astrolabio, Roma, 1979)

Telfener U. (2002), “Dalla terapia familiare alla sistemica”, Connessioni nuova serie, n. 10, pp. 35-54.

Telfener U. (2008), “Riflessioni sulla terapia individuale sistemica”, Connessioni nuova serie, marzo, p.29-52.

Telfener U., Casadio L. (2003), Sistemica: voci e percorsi nella complessità, Bollati Boringhieri Torino.

Ugazio V. (1985), “Oltre la scatola nera”, Terapia Familiare, n. 19.

Ugazio V. (1998), Storie permesse, storie proibite: polarità semantiche familiari e psicopatologie, Bollati Boringhieri, Torino.

Ugazio V., Fellin L. et al. (2010), “L’ermeneutica triadica è davvero estranea al senso comune?”, Terapia Familiare, vol.92.

Varela F.J. (1979), Principles of Biological Authonomy, Elsevier, North Holland.

Viaro M. (2001), Biologia e approccio sistemico, quasi una presentazione, Terapia Familiare, 66-67.

Von Foerster H. (1982), Observing Systems, Intersystems Publications, Seaside, CA (tr. it. Sistemi che osservano, Astrolabio, Roma 1987)

Von Foerster H. (1992), Lethologia, in Perticari P., a cura di, Conoscenza come educazione, Angeli, Milano.

Watzlawick P., (a cura di), (1984), The invented Reality, Norton, New York (tr. it. La realtà inventata, Feltrinelli, Milano, 1988)

Watzlawick P. (1976), How Real is Real, Norton, New York (La realtà della realtà, Astrolabio, Roma, 1984)

Watzlawick P., Jackson D.D., Beavin J. (1967), Pragmatics of Human Communication, Norton, New York (tr. it. Pragmatica della comunicazione umana, Astrolabio, Roma, 1971)

Whitaker C., Keith D.V. (1981), “Symbolic-esperiential Family Therapy”. In GurmanA.S., Kniskern D.P., op. cit.